第2回「遺伝子は『不都合な真実』か?」(3)

講 師:安藤 寿康 (慶應義塾大学文学部・ふたご行動発達研究センター)

日 時:2013年2月23日(土)14:30~16:30

場 所:慶應義塾大学(三田キャンパス)大学院棟1階、313番教室

■進化から見た教育

さて、いよいよ最後のセクションに入ります。これまでご紹介してきたことなどを踏まえて教育についてどのように考えたらよいでしょうか。「能力は遺伝である」などというと、それなら教育は無駄じゃないかと思われがちです。学校の教師が、生徒の能力は遺伝だなどと言い出したら、それこそ教育が成り立たなくなるでしょう。ですから、教育の世界で遺伝のことはほとんど語られない、つまり真剣に考えられていないと思われます。しかし、生徒の能力差に生まれつきの差が歴然としてあることもまた、教師は知っています。誰もが知っていながら口にしない、それが「不都合な真実」なわけです。

私は行動遺伝学者の立場から、これまで述べてきたように「すべての能力は遺伝だ」と主張しています。しかしそもそもこの問題に関心を持ったきっかけは、教育とはなんなのだろうかという哲学的関心からでした。私の出自も、また現在の所属も教育学です。私自身は(他の人がそう思おうが思うまいが)、自分のことを教育学者だと思っています。教育学的関心から、能力の形成に及ぼす遺伝と環境の影響を科学的に考えてみたいと思っているのです。そしてあらゆる能力の個人差に遺伝が関わっていることが明らかになりました。

この事実を、教育と結び付けてどのように理解したらいいのか。そのこと自体は残念ながら行動遺伝学だけでは理解できません。しかも人文社会科学としての伝統的な教育学も(そしてほとんどすべての社会科学の諸分野が)、ほとんど遺伝というものを無視していますから、これも役に立ちません(ちなみにプラトンでもルソーでもデューイでも、教育学の古典には、必ず遺伝に関することが、それぞれの時代に応じて考察されているのですが...)。なので自分で考えねばならないと思ったとき、やはり立ち返らねばならないと思ったのは「進化」です。

進化と遺伝は、生命を動かす車の両輪です。遺伝的変異は進化の過程で生まれ、遺伝的変異があるから進化という現象が生ずるからです。その進化の過程で、「教育」を行う動物は、実のところヒト以外にはミーアキャットとタンデムランニングするアリ、そしてシロクロヤブチメドリの3種しか今のところ見出されておらず、その発見も2006年とごく最近のことで(Thornton & Raihani, 2008)、教育学者にはほとんど知られていないのですが、とにかく「教育」という行動はヒトにかなり特徴的な学習様式であると言えます。このことを踏まえて、教育の進化的・遺伝的基盤について、いま私が考えていることをお話ししたいと思います。

ここで「教育」の定義をしなければなりません。教育の定義などを言い出すと、それこそ十人十色、百人百様の議論が噴出しそうですが、ここでは動物行動学における「教育」の定義として有名なCaroとHauser(1992)の定義に従おうと思います。これはコロンブスの卵とも言うべき、目からうろこの明快秀逸な定義で、次の三つの条件を満たした行動を「教育」と定義します。

- ある個体Aが経験の少ない観察者Bがいるときにのみ、その行動を修正する

- Aはコストを払う、あるいは直接の利益を被らない

- Aの行動の結果、そうしなかったときと比べてBは知識や技能をより早く、あるいはより効率的に獲得する。あるいはそうしなければ全く学習が生じない。

このままだとちょっとわかりにくいかもしれませんが、要するに「他個体の学習のためにわざわざコストをかけて特別な行動をやってやることによって、その他個体に学習が生ずる」とき、それを教育による学習が成立していると定義するわけです。

チンパンジーの世界では道具使用の文化が世代を超えて伝えられることから、そこに教育があるように語られますが、彼らは自分のためにアリ釣りをしているのを、子どもが見て真似してその技術を習得しているのであって、わざわざ教えたりはしない。つまり教育の定義にあたる条件の1も2も満たしていないのです。このことも最近になって確認されるようになりました。

一方ミーアキャットは、直接の親でもない大人が、砂漠で子どもがサソリを食べる技術を、初めは、殺して動かなくなったサソリを与えて味を覚えさせ、次に半殺しだけれど動くサソリを与えて捕獲の学習をさせ、最後にまだ元気なサソリを与えて本格的な学習をさせます。それは小さいミーアキャットがいるときにのみ生ずる行動なので条件1を満たし、自分は食べず、むしろ天敵に襲われる危険を冒してでもやっていることなので条件2を満たし、そしてそれによって乾期が来て大人自身が自分の食べ物を取るのに精いっぱいになる前に子ども自身が餌を自分で取って食べる能力を学習させていることから条件3を満たします。

ひるがえってヒトの行動を見ると、学校や先生は、子どもがいるからこそわざわざ作られ(条件1)、わざわざ教えるための活動を行い(条件2)、それによってでないと獲得できない文化的知識を習得している(条件3)という意味で、カロとハウザーの教育の定義にあてはまります。条件2の「コストを払う、あるいは直接の利益を被らない」については、給料をもらっているじゃないかとか、教えることで自ら学ぶことがあるじゃないかなど、教師にも利益があるという反論があります。しかし、それはそもそもが親に代わってコストがかかることをするので、現代の生業のシステムの中ではそのコストに見合う代償を親が支払っているのであり、給与=教えることからの直接のベネフィットは教育行動が生ずる必要条件とは言えません。また教師が教えることで自ら学ぶことがあるというのは教育の副産物であり、やはり教育が成立するための必要条件ではありません。

このように教育を定義すると、ヒトにおいては学校だけでなく、芸術や芸能、本やテレビ、インターネットなどのメディア情報、街にあふれる広告、機械の取扱説明書、さらには道路標識に至るまで、ことごとくカロとハウザーの定義に従った教育としての機能を果たしているということができます。そういう意味で、ヒトは教育的動物(Homo educans)だと私はいうのです。能力は遺伝だから教育ができないのではなく、ヒトは遺伝的に教育によって生かされている動物なのです。

学習様式の進化を考えますと、刺激に対して機械的な反応をしているように見える単細胞動物も、自分の置かれた環境に関する条件に対して何か新しいことを学習し、その後の環境への適応のためにそれを記憶しているというレスポンデント条件づけによる学習を行っていることがわかっています。これは基本的に個体レベルでなされる個体学習です。どんな動物もまずは一人で学習する個体学習の能力を様々な形で発揮しています。それが社会的動物になると、他個体と共同で生きる中で他個体の存在によって成立する社会学習が成立します。オオカミやライオンの狩猟は、他個体と共同して食べ物を取ろうとする活動のなかで学ぶ共同学習ですし、チンパンジーの道具使用やトリの鳴き声が大人の世代から子どもの世代に伝わるのは、いわゆる模倣学習(観察学習・モデリング)です。これらは他個体の存在によって成立する学習という意味では社会学習ですが、学習をしているのは個体のレベルですから、社会的な個体学習と言えます。それに対して教育による学習とは、わざわざ教育という特別な行動をする個体がいて初めて成立する学習であり、進化的にまったく新しい学習様式として位置づけることができます。つまり、教えるエージェントと学習するエージェントと学習内容の三項関係に基づく社会学習が、教育による学習なのです。それに対して、ヒトにもっとも進化的・遺伝的に近いチンパンジーの学習は、学習内容と学習者、あるいは観察している他者の行動と学習者の二項関係でしか成立していない社会学習で、次元数が異なるのです。

ここでわざわざ他個体に学習を促すような特別な行動(=教育)が成立していることの生物学的基盤を考えねばなりません。生命を作り上げる遺伝子は、それ自体、利己的です。自分自身をできるだけ多く生き残らせよう(専門的には「包括適応度」を高めよう)として作り上げたのが様々な生物だからです。進化の単位は個体でも種でもなく、遺伝子であることを証明したのはハミルトンであり、それを「利己的遺伝子」とキャッチ―な名前をつけて世に広めたのはドーキンスであったことは有名です。遺伝子が利己的なので、たいがい遺伝子によって生きる個体も利己的です。わが身の行いを振り返れば、それはすぐに合点がいくでしょう。ところが進化の過程で、その利己的な遺伝子を生き延びさせるための方略として、利他的な行動が生まれました。協力行動をする様々な動物が、なぜわざわざ一時的に自分にとって損になるような行動を他個体の利益のためにするのかを調べると、巡り巡って自分や自分と同じ遺伝子をもつ個体を生き延びらせることに寄与していることが示されました。これを互恵的利他性と言います。ヒトにおいては、この互恵的利他性が高度に発達して、もはや他個体を助けなければ自分自身が生き延びられない動物、つまり自分一人では生きられない動物になってしまいました。これは倫理的に言っているのではなく、生物学的にそうなのです。

ですから、ヒトは本能的に他個体を助けようとします。もちろん、自分のために行動する(それは行動の至近要因です)のも生物学的な事実ですが、究極要因として自分の遺伝子を残すために、他者に対して協力行動をおのずと行ってしまうというのも、ヒトの生物学的な特徴です。法律も貨幣も保険制度も警察の仕組みも、そしてありとあらゆる職業が、このような互恵的利他性に基づく協力行動として、ヒトを生き延びらせることに寄与させていることがわかります。そしてそれを「知識」ということについて成り立たせているのが「教育」なのです。

私たちは「知識」なしに生きることはできません。よく、生きるための三欲として食欲と性欲までは必ず上がり、三欲目は「睡眠欲」「排せつ欲」「物欲」などを挙げる人が多いですけれど、なぜそれが「知識欲」「学習欲」であることに気がつかないのでしょう。単細胞動物ですら、生き延びるために、置かれた環境に自分をカスタマイズするために行動を変容させ、その時の環境条件と行動の結びつきを記憶、すなわち学習します。そうして獲得されたのが「知識」です。

そもそもあらゆる学習は、動物が環境、とくに自然環境に適応するための知識と技能(行動様式)を獲得するためになされます。それは基本的に個体学習によって成り立ちますが、社会的動物では、血縁集団を基盤とした社会学習もなされるようになります。それはヒトでも同様で、自然の中に生きる狩猟採集民の生き方を見れば、もともとそうであったことが実感としてわかります。ただヒトはその自然環境に適応する手段として、農耕や漁労など様々な方略を発明し、石器から土器、青銅器などの道具を発明し、やがて富を蓄積しそれらを交換し、交換のための道具として貨幣を作り、そして国家システムや法律のシステムを作って、文字や数字を発明し、宗教や科学を生んで、いまやコンピュータを駆使して、グローバル化へと突き進んでいます。それが文化です。我々は自然環境に適応するために作った道具としての文化に適応しなければ、生きることはできません。どんなに勉強嫌いな人でも、文化についての知識を学習しなければ、生きることはできないのです。その文化を成り立たせている知識は、もはや個体学習や模倣学習で習得することは不可能なほど複雑で不可視的になっていますので、それを学習するのを助けてくれる他者の存在が必要不可欠だということです。それが教育なのです。それはもともと家庭が担っていたのでしょう。しかし社会構造が複雑化した今日では、それすら一組の親では担いきれなくなり、このように文化に適応するための道具として学校を作りました。そしていまやその学校文化に適応するために予備校や塾まで作るようになっています。いまの子どもには、直近の学校的な教育環境しか目に入らないため、その教育環境に適応することを目的としなければならないように思われていますが、そもそもの教育の目的は、自然環境に適応するための道具として発明された文化に適応するために、必要な知識を獲得することです。教育なんか受けなくても生きることだけならできる、教育はそれ以上に人らしくよく生きるために必要なものなのだという主張が教育学でしばしばなされますが、そうではない。ヒトは生き延びるためにも教育を必要とし、それがなされなければ死んでしまう動物なのです。教育とは、進化的に見たとき、互恵的利他性に根ざした「知識」習得のための適応方略であり、いわば本能的に教育的な動物だ...これを「Homo educans仮説」と呼んで、私自身が教育について進化的に考える基本となる作業仮説として位置づけようと考えていま...した。

ところがこの私の作業仮説をのっけから覆すような説が、特に文化人類学では主流とされていることを知りました(亀井, 2010; Lancy, 2010)。彼らによれば、狩猟採集民には「教育がない」のだそうです。動物や魚の狩猟の仕方や植物の採集についての知識を、大人が子どもに教えるという行動は、彼らにはほぼ普遍的に全く見られない。そのような知識や技能は、長い子ども期に、子どもが自ら大人を模倣し、子どもたち同士で遊ぶ中で習得していくのが一般的な形であり、人類史のほとんどすべては、そのような学習様式で文化伝達がなされてきたのであって、「教育」という営みは人類史においてはごく最近の、特に近代高度産業化された社会における特殊な学習様式なのだというのが、彼らの主張です。

そんなばかな...! 教育という効率的で適応的な学習様式をすることのできる能力を持ちながら、それを使うことがないなどということが信じられるだろうか。しかし、いろいろな文献を見ても、大人から子どもへの教育がなされていることが書かれたものは見つかりません。そこで自分の目で確かめねば、と思って、文字も貨幣も学校もない、教育のないと言われるアフリカ・カメルーンの森にすむ狩猟採集民、バカ・ピグミーを訪れました。2011年3月の、あの大震災の真っ最中のことです。

行ってみると、といってもわずか一週間くらいの滞在ですので、それくらいでは、確かに教育といえるような行動を大人と子どものあいだで見つけるのは不可能でした。アフリカは「子どもの大陸」と言われるように、村の人口の半分は子どもで、異年齢の子どもたちが集団を作って日がな遊んでいます。女の子はそれでも母親と一緒に農耕民のところに行って仕事を手伝っていたりすることもあるようですが、男の子は確かに教育とは無縁のように見えます。

とにかくただ見ているだけではらちが明かないことがわかり、2度目の2011年8月にもう一度行ったときには、少し「仕掛け」てみました。彼らが普段からしていることについては教育は起こりにくいだろうけれど、まったく新しいことを導入すれば、それを教えるということが起こるんではないか...ということで、彼らの目の前で「けん玉」をし、それを模倣して学んだ大人と子どものあいだに何が起こるかを見たのです。すると案の定、ある程度できるようになった大人が、子どもに向かって、「そうじゃない、こうするんだ」とか「俺の手つきを見てみろ」のような教育的な働きかけが、いとも自然に、私たち日本人が普段するのと同じように生ずるのを見ることができました(図19)。ほら、やっぱり教育するじゃないか...と。もちろん、科学的にいってこれが「教育」の定義に従うと本当に言えるか、つまりコストがかかっているのかとか、それによって本当に子どもの学習が促されたのか(どうもそのようには見えないのです...)の確認は必要です。しかし、Homo educans仮説を支持する可能性は見てとることができました。

これはいかにも素人っぽいリサーチクウェスチョンによる思い付きの幼稚な参与観察ですが、同じリサーチクウェスチョンによるビデオ観察研究を、子どもの文化人類学的研究で世界的に著名なBarry Hewlettさんがやっていることを知りました。彼はアカ・ピグミーの村の、2歳以下の子どもとその親とのやり取りをビデオに収め、様々な「教育」と解釈できるような場面を抽出して分類するという研究を、昨年の学会で紹介していました(Hewlett, 2012)。文化人類学でも、教育の存在はホットなトピックなのです。

狩猟採集民は確かに今でも昔ながらの生活をしているという点で、Homo educans仮説の重要な証人ですが、しかし現代に生きる人たちであり、ヒトが進化の過程で出現した当初の条件とはいろいろな意味で異なる文化に生きています。ところが最近、古代の遺跡にも教育の存在をほのめかす証拠が指摘されています。

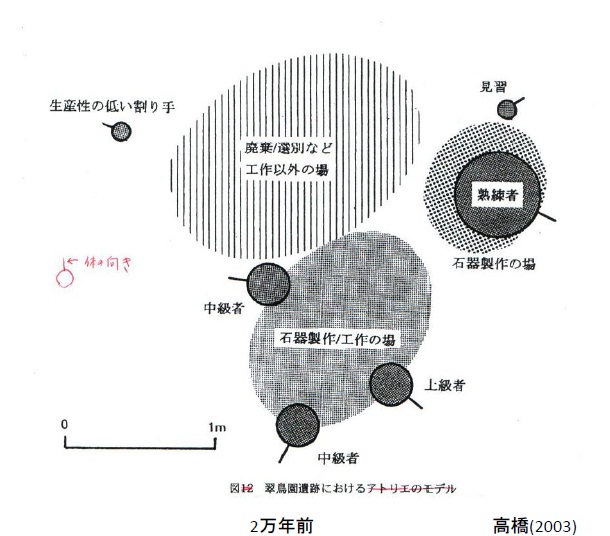

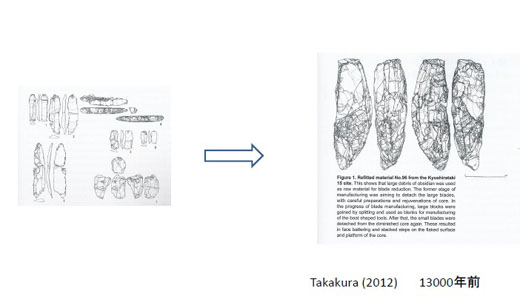

図20は2万年前のわが国の石器製作の跡を残す遺跡ですが、その遺跡では石器製作をしていた人たち個人が特定できるばかりか、その接合破片から製作者の熟練度、さらに飛び散った石器破片の方向から製作者の座った向きまでが特定できるのだそうです。その様子を再現すると、そこでは一人の熟練した石器製作者の周りに上級者や中級者、そして見習いが円形に並んでいるのがわかります (高橋、2003)。彼らは互いに背を向けた形で座っているので、必ずしも向かい合って手取り足取り教えていたのではないでしょうが、その石器製作の作業場の遺跡では、多数の工程を複数の人々で分業していた様子も再現されており、おそらく熟達者から技能を組織的に学ぶ場があったこと、すなわち教育の場があったことがうかがえます。さらに別の1万9000年前の遺跡には、熟練者が作ったと思われる実際には使われなかった石器の破片が、丸ごと原型を再現できるように残っていた(図21)といいます。これを発見した高倉先生は、おそらくそれらの石器は教材として例示のために用いられたと考えています(Takakura, 2012)。

さて、ではこのことが初めから述べてきた能力の遺伝的個体とどのように関連するのでしょうか。これはいまだスペキュレーション(憶測)にすぎない作業仮説ですが、こんなことを考えています。

バカでの「けん玉実験」の参与観察でもそうですが、たくさんの村人の中でけん玉をやりたがる人、そしてそれを教えたがる人というのは必ずしも多くはありません。そもそもけん玉なんかには無関心な人や、やってもすぐにやめてしまう人、そして自分では熱心にするけれどわざわざ人に教えようとはしない人、一方では自分では一度もやっていないくせに人にはやたらに教えたがる人(!)など、個人差があります。

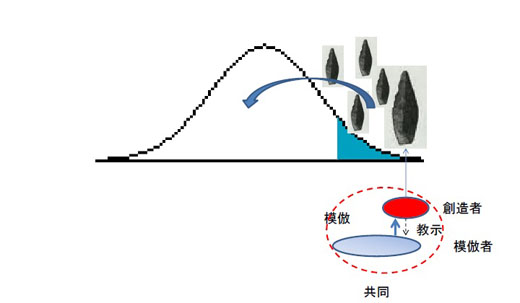

ある文化の中で、何らかの点で遺伝的に特殊な条件を持った人は、しばしばそれまでの文化にはなかったものを発明、イノベーションをするでしょう(図22)。そのイノベーションする能力が、おそらく今から数万年前までサピエンス(現生人類)と同居しながら、ついに地球上から絶滅したネアンデルタール人とは異なっていたと考えられる一つの知的能力だと考えられています。なぜならネアンデルタール人は20万年の間、石器をほとんど改良してこなかったからです。そして、サピエンスには発達し、ネアンデルタール人にはないか、あってもずっと貧弱だったであろうもう一つの能力として、教育する能力というものもあったのではないかと私は考えています。イノベーションした人(創造者)のなかには、ただ単に自分の都合で新しいものを発明した人もいたかもしれませんが、それを引き継ぐ人たちがいたことによって、それが単に個人にとどまることなく、文化として共同体の中に社会的に蓄積されていったはずです。そのとき、そのイノベーションされた知識や技能を、もちろん単に模倣学習だけでも習得しえたかもしれません(模倣者)。しかし、もしいまの我々と同じ能力を当時の人たちも持っていたとしたら、我々と同じく、その中に「教えよう」とした人、「教わって学ぼう」とした人がいたと思われます。教え教わるとき、知識はそれ自体が具象化され、その知識そのものを吟味したり洗練したりするといった操作が加わります。そのような共同作業の中で、教育という営みは、それ自体がさらに文化を洗練させ、新たなイノベーションを生む契機にすらなりうると考えられるのです。実際、Barry Hewlettさんの奥さんのBonny Hewlettさんの研究では、狩猟採集民でイノベーティヴな人は、同時にそれを他人に教えることによって社会的な尊敬を集め、異性への魅力も高めているということも示しています(Hewlett, 2012)。

原始共産制をとり、平等主義的な狩猟採集民の社会では、こうして一部の「有能」な人の能力が生み出したものが、その発明者ほど有能ではなくともそこそこの能力の人に模倣と教育によって伝わり、そうして蓄積された文化的資源がその共同体全体の益になって、みなが生き延びるのに使われているのではないでしょうか。教育とは、もともとそのように、様々な能力の人たちが自分の遺伝的能力に見合った知識や技能を学び合いながら、互いに助け合うという互恵的利他性のシステムの中で進化的に生み出され、機能したものではないのでしょうか。

■遺伝子と平等と自由

教育をそのような多様な遺伝的資質を補い合う互恵的な学習システムだと考えたとき、今日では不平等と不自由の原因と考えられる能力の遺伝的個体差というものが、まったく逆の意味を持ってくることになることに気づきます。

人間は生まれたばかりの時は遺伝の影響もまだ発現しきっておらず、一見、環境やしつけや教育の影響を強く受け、それに従って生きる存在のように感じられます。だから教育によっていかようにもなれる、能力を無限に伸ばすことができると考えがちになります。人間性は社会によって規定され、生まれつきの性格や能力など関係ないという考えも、そうした教育の可能性の拡大解釈からくるものと言えます。ヒトの心は生まれつきは白紙である、空白の石版であるという考え方です。しかし、行動遺伝学はそれが必ずしも正しくないことを示しました。ヒトの心は生まれつき白紙ではなく、一人ひとり異なる遺伝的条件をもって生まれます。つまり一人ひとりに異なる絵が描かれているのです。

しかしながら、初めから象の絵やアイスクリームの絵が具体的に描かれているわけでもありません。生まれつきスケートの才能、ヴァイオリンの才能、数学の才能などという文化的才能が遺伝子に組み込まれているはずがないことは当然でしょう。なにしろ遺伝子というものは40億年も前からの来歴をもっているのですから、文化的には無名です。それはちょうど抽象画のように、あるいは空に浮かぶ雲のように、それ自体は意味を持たない形が描かれているのです。しかもそれはあぶり出しのように、見ただけでは何が描かれているかわかりません。それが経験と教育という火にあぶられることによって、徐々に姿を表してくる。それが子ども期から青年期にかけての遺伝的素質の発現の過程です。そうして表れてきた抽象画や雲の形を見て、「あれは象みたい」「ソフトクリームのようだ」と、こちらの文化的な知識を投影して意味を与えるように、「スケートの才能がある」「ヴァイオリンの素質がある」と意味づけして、文化的に洗練するような教育的訓練をしてゆくわけです。

狩猟採集の文化と比べて格段に複雑な文化に支えられて生きる現代の西欧近代産業化・情報化した社会に住む私たちは、もはやその成立過程も不透明になった文化的環境の圧倒的制約のもとに生きねばならず、人間存在の出発点ともいうべき遺伝的素質の個体差は、むしろそちらの方が不自由の原因であり、不平等の原因であると感じられるようになってしまいました。しかし生物学的に考えれば、それは、本末転倒しているのではないでしょうか。遺伝子が不自由の理由なのではなく、遺伝子の自然な発現に制約を与える環境の方が不自由の原因だと考える方が自然なような気がします。最近の高度教育化された社会では、遺伝的能力の個人差が教育によって増幅され、互恵性を発揮するよりは格差と不平等の原因として機能してしまっています。出身校を名乗るのを恥じる大人がたくさんおり、高い学歴を持つことは自分自身の手柄、努力のたまものとして、自分だけがその恩恵に浴する資格があると考えるのが当然と思われています。しかし本来、互恵的利他性によって営まれる教育による学習から得た恩恵は、それ自体互恵的に、他者のために用いることによって自らに利するように機能させるのが自然なのではないでしょうか。

このことを的確に指摘したのがジョン・ロールズです。彼はその『正義論』(ロールズ, 2010)の中で次のように言っています。

- 生まれつき恵まれた立場におかれた人びとは誰であれ、運悪く力負けした人々の状況を改善するという条件においてのみ、自分たちの幸運から利益を得ることが許される。有利な立場に生まれ落ちた人びとは、たんに生来の才能がより優れていたというだけで、利益を得ることがあってはならない。利益を得ることができるのは、自分たちの訓練・教育にかかる費用を支払うためだけであり、またより不運な人びとを分け隔てなく支援する形で自分の賦存を使用するためだけである。

要するに、遺伝的に優れた人は遺伝的に恵まれない人のために教育の成果を用いなさいということです。たしかにこれは楽観的で青臭い理想論のように聞こえます。私が自らの立場もわきまえず、このことをエラそうに言うのは、それ自体欺瞞的でしょう。ただ論理的に導き出せる妥当な、少なくとも一つの妥当な解の方向性を、ロールズのこの言明は示しているといえると思います。

その問題に対する正解は、まだ誰も出していません。遺伝子の不都合な真実が隠ぺいされている今日、その議論すら、きちんとなされていないのです。その問題提起を共有していただければ、きょうのお話の目的は達成されたといえるでしょう。

-

引用文献

- Caro, T.M. & Hauser, M.D. (1992) Is there teaching in nonhuman animals?The Quarterly Review of Biology, 67, 151-174.

- Fujisawa, K.K., Yamagata. S., Ozaki, K., & Ando, J. (2012). Hyperactivity/inattention problems moderate environmental but not genetic mediation between negative parenting and conduct problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 189-200.

- Haworth, C.M.A., Wright, M.J., Luciano, M., Martin, N.G., de Geus, E.J.C., van Beijsterveldt, C.E.M., Bartels, M., Posthuma,D., Boomsma,D.I., Davis, O.S.P., Kovas, Y., Corley, R.P., DeFries, J.C., Hewitt, J.K., Olson, R.K., Rhea, S-a., Wadsworth, S.J., Iacono, W.G., McGue, M., Thompson, L.A., Hart, S.A., Petrill, S.A., Lubinski, R.K., & Plomin, R.,. (2010). The heritability of general cognitive ability increases linearly from childhood to young adulthood. Molecular Psychiatry, 15, 1112-1120.

- Hewlett, B.S. (2012) Teaching, Trust, and Early Rapid Social Learning in Hunter-Gatherer. In Akazawa, T. & Nishiaki, Y. (eds) "RNMH2012: The First International Conference", pp.55

- Hewlett, B. (2012) "Finding the Spirit to Create" Innovation and Social Learning Among Aka Adolescents of the Central African Rainforest. In Akazawa, T. & Nishiaki, Y. (eds) "RNMH2012: The First International Conference", pp.105-107.

- 亀井伸孝 (2010) 森の小さな〈ハンター〉たち―狩猟採集民の子どもの民族誌 京都大学出版会

- Lancy, D.F. (2010) Learning 'from Nobody': The limited role of teaching in folk models of children's development. Child in the Past 3, 79-106.

- ルロワ,アルマン・マリー (上野 直人・監修, 築地 誠子・翻訳) (2006) ヒトの変異―人体の遺伝的多様性について みすず書房

- ロールズ、ジョン(川本隆史・福間聡・神島裕子訳)(2010)『正義論・改訂版』紀伊國屋書店

- 高橋章司 (2003)「翠鳥園遺跡における遺跡構造研究」『旧石器人たちの活動をさぐる: 日本と韓国の旧石器研究から』、91-113、大阪市学芸員等共同研究「朝鮮半島総合学術調査団」、大阪

- Takakura, J. (2012) New insights into skill elarning progress in the lithic production: An analysis of the refitted material from the Kyushirataki 15 site in Hollaido, Northern Japan. In Akazawa, T. & Nishiaki, Y. (eds) "RNMH2012: The First International Conference", pp.48-49.

- Thornton, A. & Raihani, N.J (2008) The evolution of teaching. Animal Behaviour, 75, 1823-1836.

- Turkheimer, E. (2000) Three laws of behavior genetics and what they mean. Current Direction in Psychological Science, 5, 160-164.

| | 1 | 2| 3| |