第2回「遺伝子は『不都合な真実』か?」(2)

講 師:安藤 寿康 (慶應義塾大学文学部・ふたご行動発達研究センター)

日 時:2013年2月23日(土)14:30~16:30

場 所:慶應義塾大学(三田キャンパス)大学院棟1階、313番教室

■「子ども期」は遺伝子の発現期

行動遺伝学の三原則として、遺伝の普遍性、共有環境の希少性、非共有環境の優位性をあげましたが、特に子ども期に注目したとき、特徴的な点として次の二つが挙げられます。一つは子ども期が遺伝子の発現期であるということ、そしてもう一つはこの時期は共有環境、つまり家庭環境の影響が例外的に重要な時期だということです。一つひとつ説明していきましょう。

遺伝の影響というのは、生まれたばかりのまっさらの時が一番環境の影響を受けていないので最も強く、歳を重ね世間にまみれていくと環境の影響が大きくなって弱まっていくと思われがちです。ところがふたごの発達的なデータを見ると、むしろその逆で、生まれたばかりの時は環境の影響、この場合は子宮の中の環境とか在胎週数といった外的要因のことですが、それが圧倒的に大きく、発達とともに遺伝の影響が大きくなる傾向があることがわかります。

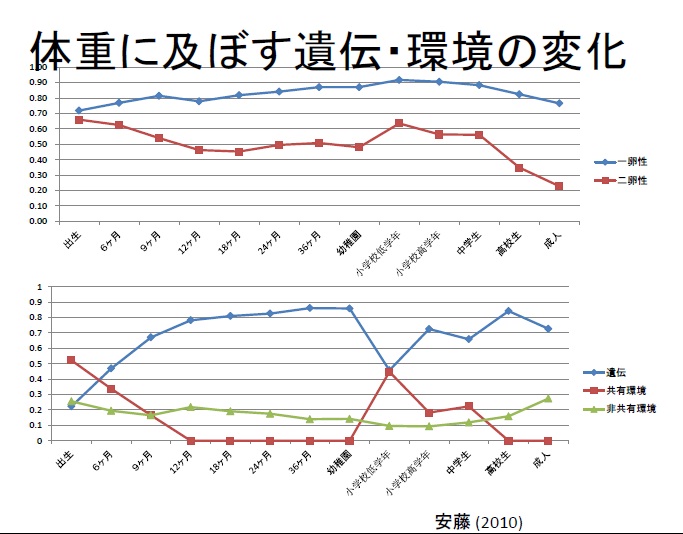

図15の上は私たちのプロジェクトで得られた体重のデータについての一卵性双生児と二卵性双生児の類似性の発達的な変化です。生まれたばかりのふたごの類似性は、一卵性も二卵性もほとんど変わらないのに、幼児期が終わるまでの間に一卵性の類似性はだんだん大きく、二卵性の類似性はだんだん小さくなることがわかります。このデータから遺伝と環境の相対的な寄与率を表したのが下の図で、遺伝の影響力が成長とともに大きくなることが示されています。小学校に上がるのを境に、共有環境の影響が大きくなります。栄養状態や身体的な条件の何かが変わるのだろうと推察されますが、それが何かはよくわかりません。この影響もやがてなくなって、また遺伝の影響が大きくなります。

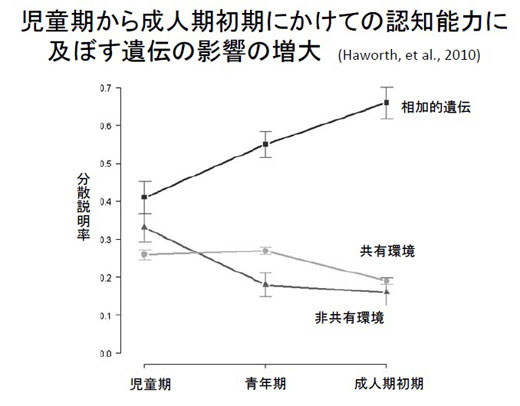

遺伝の影響が発達とともに大きくなる傾向というのは、私たちが重要と考える心理的な形質である知能、つまり認知能力にも表れています。図16は認知能力について、これまでに研究され発表された様々なふたごのデータをまとめたメタ分析の結果です(Haworth, et al., 2010)。児童期から成人期初期にかけて、遺伝の影響は40%から60%に上昇し、環境は共有環境も非共有環境もそれに反比例して減少する傾向のあることがわかります。この児童期から青年期、成人期に向かっての知能の遺伝率の上昇傾向は、かなり頑健な知見として行動遺伝学では前から知られていますが、発達心理学ではまだあまり着目されていないようです。 たしかに子ども期というのは、様々な環境にさらされて経験を積む重要な時期であり、その意味で環境の影響を強く受けることは間違いありません。しかし、行動遺伝学のデータからは、子ども期は経験を積むことによって、身体的にも認知的にも、だんだんと遺伝的な自分自身になろうとする時期のように見ることができます。

■家庭環境も重要

子ども期のもう一つの特徴は、いまの「子ども期は遺伝子の発現期」とは対照的ですが、大人期と比べて共有環境の影響が大きく出る時期でもあるということです。家庭環境の違いが個人差に影響を少なからず持つのです。認知能力や学業成績ではそれが顕著ですし、非行や「ウソをつく」や「火遊び」のようなちょっとしたワルの傾向というのも、15歳未満と15歳以上で異なることがわかります(図10)。大人になっても悪いことをするのは、その人の遺伝的性向と、悪いことを導いてしまう固有の環境があることがもっぱらの原因のようですが、子ども期は家庭の雰囲気やきょうだいの影響のような側面が関わってくるのですね。勉強をする習慣を身につけさせるかさせないか、学業的なことへの関心を重視するのか、それ以外のことへの関心を大切にするのか、同じお金を本や家庭教師に払うかなど、家庭環境や親の関わり方の違いが、子ども期の認知発達にはっきりした違いとなって効果を及ぼすのは確かなようです。それと同じかそれ以上の効果が遺伝的な個人差にあることもまた事実ですし、そうした家庭環境の効果が残念ながら一生モノではない、つまり大人になると少なくなったり、全くなくなってしまうこともまた事実なのですが(ですから、この時期に劣悪な家庭環境だったからそのあと取り返しがつかないということでもないことも意味するのですが)、だからといって、この時期の家庭環境の意義は無視できるものではありません。

さらに家庭環境や親の子育ての影響は、子ども自身の遺伝的素因と複雑な交互作用を示しています。その具体的な事例として、私たちのプロジェクトから得られた行為問題に関する研究の成果をご紹介します(Fujisawa, et al., 2012)。 親が厳しすぎると、子どもに問題行動が出やすいといわれます。これはちょっと考えると厳しすぎる親のしつけが原因となって子どもの問題行動が引き起こされると考えられがちですが、逆に子どもの方が扱いにくいため、つい親のしつけが厳しくなるという因果関係も考えられます。ここで、子どもが多動不注意傾向、つまり落ち着きがない、いつもそわそわする、すぐに気が散るなど、いわゆるADHD的な傾向があるかないかによって、その因果関係が異なるのではないかと考えて結果を分析してみました。

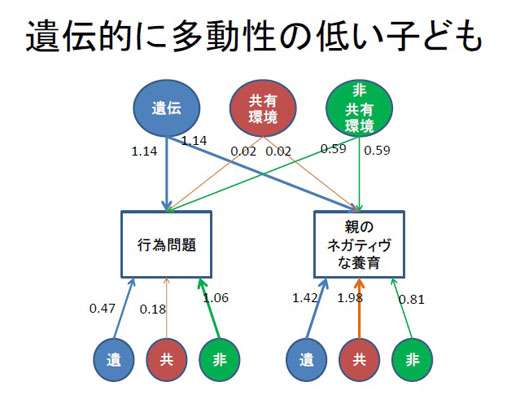

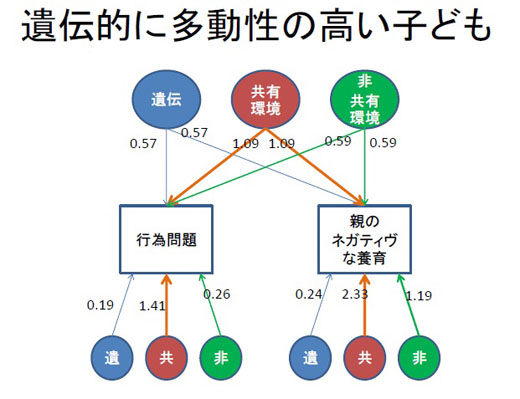

1700組近い6歳時のふたごのデータを用いて、遺伝的にADHD傾向の高い群と低い群に分け、親のネガティヴな養育、つまり子どもを叩いたりつねったり、泣き止むまで無視したり、押し入れなどに閉じ込めたりするなどの行動の起こりやすさと、子どもの行為問題、たとえばカッとなったり、かんしゃくを起こしたり、よその子とすぐケンカするなどの傾向との相関関係が、遺伝、共有環境、非共有環境のいずれによってどの程度成り立っているかを調べた結果が次の二つの図です。 まず遺伝的に多動性の低い子の場合(図17)、行為問題と親のネガティヴな要因との相関は主として遺伝によって媒介されています。つまり子どもが遺伝的に行為問題を引き起こしやすいと、親はネガティヴな子育てをしてしまいがちであるということです。一方、子どもが遺伝的に多動性が高かった場合(図18)、親が子どもの多動不注意傾向に引きずられてネガティヴな養育態度をとるほど、子どもが行為問題を頻発する傾向があることが示されました。

こうなると子どもの行為問題を軽減させる子育ての仕方への対処も、子どもの多動不注意傾向の高さによって異なってきます。多動不注意傾向が低い子どもは、その子独自の環境状況を変えてあげることの方が、親の子育ての一般的なあり方を変えるよりも重要だということになります。一方、多動不注意傾向が高い子どもの場合は、それによって親がつい子どもに厳しく当たりがちになってしまうためにほかの行為問題も出やすくなるので、子どもの多動不注意傾向にまどわされないような子育て態度を学習することが効果的と言えそうです。

このように遺伝と環境の影響のあり方が、それ自体遺伝や環境の条件によって異なることを「遺伝と環境の交互作用」といいます。実際にはこれよりももっと複雑な遺伝と環境の交互作用が、様々なところで起こっていると思われます。

| | 1 | 2| 3 | |