第2回「遺伝子は『不都合な真実』か?」(1)

講 師:安藤 寿康 (慶應義塾大学文学部・ふたご行動発達研究センター)

日 時:2013年2月23日(土)14:30~16:30

場 所:慶應義塾大学(三田キャンパス)大学院棟1階、313番教室

■はじめに

のっけから宣伝のようで恐縮ですが、わたしは昨年(2012年)の7月に『遺伝子の不都合な真実-すべての能力は遺伝である』(ちくま新書)という本を出版しました(図1)。こんな、いかにも新書らしい、売らんかなという意図が見え見えのタイトルは、自分で思いついたものではなく、編集者の方がこのタイトルで本を書くことを勧めてくれたからで(と思いっきり責任転嫁していますが...)、初めは少し抵抗を覚えました。しかし、よく考えれば我々、行動遺伝学者のしてきたことは、まさに不都合な真実を目のあたりにして、それをどのように世に知らせていくかということであったことに思い至り、もしそれを明らかにすることが期待されているのであれば、それに応えようではないかと思い直して、この仕事をお引き受けしたのでした。引き受けるとこのタイトルはけっこう気に入ってしまい、本の中の各章のタイトルもみんな「~の不都合な真実」に統一してしまいました。ちなみにこのサブタイトル「すべての能力は遺伝である」は、私自らがつけたものです。

今日のお話は、遺伝の重要性に焦点を当てたものになります。ヒトゲノム計画が終了を告げ、ポストゲノム時代に入った今日、人間と遺伝子について専門家の書いたものが数多く世に出回るようになりました。その多くは、人間にも遺伝の影響はある、しかし人間は決して遺伝だけで決まったものではない自由がある、可能性があるという書き方がされています。その「人間は特別」とほのめかしたがる姿勢に、わたしはなにか欺瞞性を感じていました。それは事実だろうけれど、そういうことで隠されてしまうこと、つまりやはり遺伝の影響から逃れることはできないという事実に向き合うことを避ける風潮に対して、私は批判的な立場をとらざるを得ないのです。

実はそういう意味での仮想敵、というか批判の矛先の一人として、福岡伸一さんの「動的平衡」などの発言を暗に念頭に置いていました。ところが、本の編集者がそれを知ってか知らずか、その福岡さんに帯の推薦状を依頼し、そしてなんと福岡さんはそれを快く引き受けてくださいました。ありがたくも当惑したのは私の方です。もっとも、そのときに「ここで批判しているのは僕のことかな」と編集者に尋ねられたそうですが......。福岡さんはもちろん洞察力とセンスに富む素晴らしい研究者ですので、ぜひいつか直接お話ししてみたいと思っています。

さて、本日のアウトラインは、大きく三つのパートからなります。まず「遺伝子の真実」では、この本でいう「すべての能力は遺伝である」ということの意味を説明します。合わせて、「遺伝」という言葉がもたらす一般的な誤解も解きたいと思います。続く「遺伝子からみた子ども期」は、子ども学会であることを念頭に、特に子ども期に関する行動遺伝学の知見をご紹介します。子ども期にはほかの発達段階では見られないいくつかの特徴がありますので、それを指摘します。そして最後の「教育を考え直す」では、遺伝、ならびに遺伝と並ぶもう一方の車輪の輪にあたる「進化」から、教育について考え、さらに人間にとっての自由と平等について、いま私の考えていることをご紹介したいと思います。

■遺伝子の真実――すべての能力は遺伝である

私の本のサブタイトルでもある、ややセンセーショナルな「すべての能力は遺伝である」という命題はどこから来るのでしょうか。 初めにお断りしておきますが、これは「能力はすべて遺伝である」と言っているのではありません。「すべての能力は遺伝である」というのは、能力の種類にはいろいろあるが、どれも必ず遺伝の影響があるという意味で、「能力はすべて遺伝である」というのは、そういう能力を形作っているのはすべてが遺伝によるものであり、非遺伝的要因は関与していないという遺伝決定論の意味です。行動遺伝学は遺伝の学であると同時に、遺伝をネガ(ポジ?)として、そのポジ(ネガ?)にあたる環境の影響も明らかにすることができる学問です。行動遺伝学は、その成果として、すべての能力が遺伝だけでないこともきちんと明らかにしています。しかしそのことを踏まえた上で、「すべての能力は遺伝である」と、私はあえて述べようとしています。

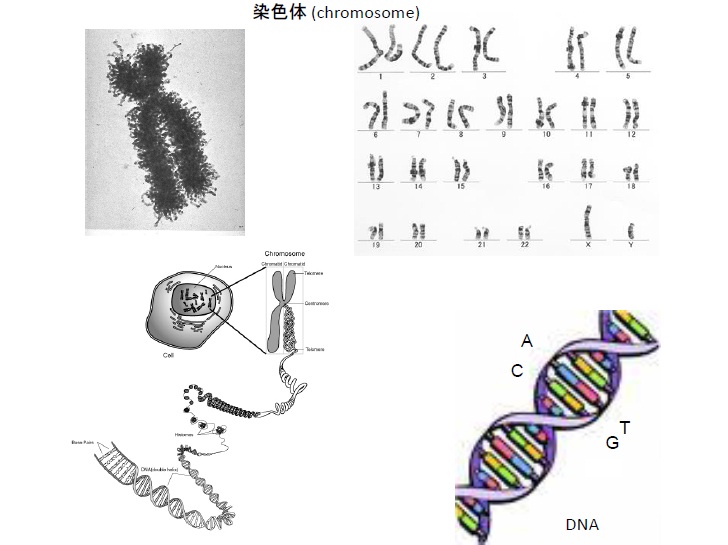

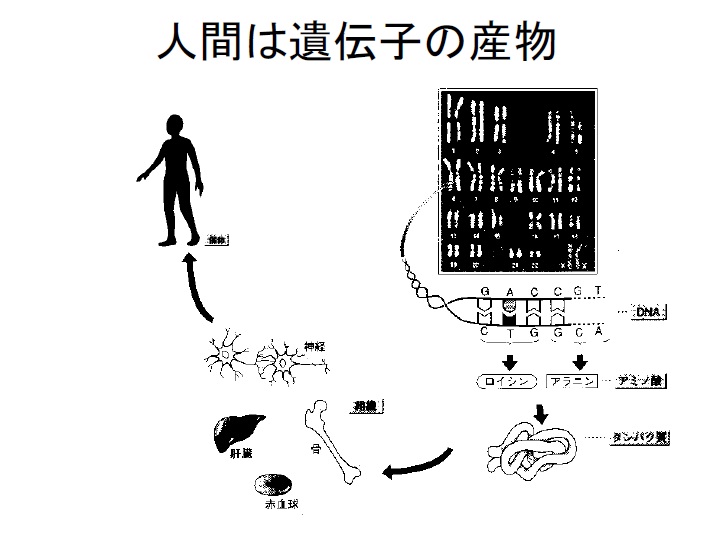

はじめに、遺伝学の最も基本的なことがらをおさらいしておきます。ヒトは一つ一つの細胞の核の中に折りたたまれた23対46本の染色体の上に乗る30億対の塩基対にちりばめられた約2万2千の遺伝子からできています(図2)。染色体はほどくとDNA(デオキシリボ核酸)として知られるA(アデニン),T(チミン),C(シトシン),G(グアニン)という4種類の塩基の対が二重らせん状に並んだ物質から成り立っていることがわかります。この塩基は三つずつの組(トリプレット)が一つのアミノ酸に対応する単位(コドン)となり、そのアミノ酸の特定の配列が、生命を作るタンパク質となります。とても雑なまとめ方ですが、タンパク質は折りたたまれて三次元構造となり、骨格や内臓や神経系と様々な身体を作り上げる組織構造となり、それらが集まって一人の人ができ上がります(図3)。この一人の人を作り上げるのに必要な遺伝情報の総体をゲノムといい、2003年にそのすべてを読み解こうという計画、すなわちヒト・ゲノム計画が一段落を迎えました。

コドンを成り立たせている3塩基のトリプレットの組み合わせは全部で43=64ありますが、それらが作るアミノ酸はわずか20種類です。トリプレットそれぞれがどのようなアミノ酸に対応するかを表したコドン表(図4)を見るとわかるように、その多くで、最後の一つが違っても同じアミノ酸になるようになっています。仮に突然変異でその塩基が一つ変わっても意味が変わらないような頑健さを持ち合わせているのですね。ちょっと細かな話になってしまったようですが、この知識は次の少し頭を使う計算の世界で使いますので、ちょっと頭の片隅に残しておいてください。

ヒトを成り立たせているゲノムの塩基対は30億あると言いました。チンパンジーとヒトが、この塩基配列でわずか1.23%しか違わないという話は有名です。さらに私とあなたとの違い、つまりヒトの個人差にいたってはわずか0.1%、つまり1000塩基に一つしか差がないことも知られています。遺伝的個人差というのは、このように圧倒的な遺伝的共通性を前にすると、ほとんど無視できるほどの小ささに思われます。ところがここに遺伝子の世界における巨数のマジックがあります。

確かに私とあなたの塩基の違いは0.1%ですが、数にすると300万個になります。このうち実際の遺伝子を形作ってるのは数%といいますから、5%としてみても15万ヵ所ということになります。上のコドン表で見たように最後の1文字が違っても同じアミノ酸を作るとしても、少なくとも約1/4にあたる4万個は異なるアミノ酸を作ることになる計算になりますね。それが2万個の遺伝子に散らばっているわけですから、おそらくほとんどすべての遺伝子で個人差があることが予想されるわけです。これを遺伝的多型といい、特に1塩基の違いはSNP(スニップ)といって、今日の分子遺伝学の重要な研究のターゲットです。これも少なく見積もって2万の遺伝子のうちの65%(ルロワ, 2006)、13000ヵ所にこのような遺伝的多型があり、それが、これまた少なく見積もって、たった二つのアレル(対立遺伝子)、Aとaの組み合わせからなる[AA][Aa][aa]の3種類の遺伝型しかなかったとしても、その組み合わせは312000で、これは6200ケタにもなる巨数となります。それだけの遺伝的な多様性が生まれる可能性があるわけです。ちなみに、この地球上に、この星がなくなるまで(星にも寿命があります)と推定される100億年=1010年の間に、仮に最大限に見積もって一世代(10年としましょう)あたり100億人の人がいたという無謀な仮定をしても、その数はせいぜい1019、つまり19ケタ程度にしかならないことを考えると、遺伝的多様性の可能性の数が天文学的であることがわかります。このことから逆に、一人ひとりの遺伝子の組み合わせは常にユニークであって、古今東西、あなたと同じ遺伝的性質の人は「絶対に」いないと言い切ることができることがおわかりになると思います。それくらい、一人ひとりの遺伝的個性というのは独自独特なのです。ただし、唯一の例外があります。それが一卵性双生児です。

一卵性双生児は読んで字のごとく「一つの(受精)卵」から生まれたふたごであり、原則として100%同じ遺伝子を共有する、同じ遺伝情報に由来するふたごです。同じ遺伝子を持ちますから、当然、一卵性は必ず同性です。それに対して二卵性双生児というふたごもいることをご存じでしょう。これもまた読んで字のごとく、「二つの卵」から生まれたふたごです。普通これらは別々の時に作られ、年の違うきょうだいになるのですが、この場合はそれがたまたま同時に起こった。ですから遺伝的類似性は普通のきょうだいと等しく50%であり、同性の場合も異性の場合もあります。このように一卵性と二卵性とでは、遺伝子の共有度は100%と50%と2倍違うのですが、環境に関しては出生前の胎内環境から、生まれた後の家庭環境まで含めて、一卵性と二卵性との間にそれほど劇的な差異があるわけではありません。これは「等環境仮説」とよばれ、おおむね検証されています。そうしますと、たくさんのふたごの人について、一卵性と二卵性とを比較したとき、もし一卵性の方がよく似ていたとすれば、それは遺伝の影響があることを示したことになります。そして一卵性と二卵性の類似性の差が大きければ大きいほど、その分だけ遺伝の影響が大きいということができます。このように双生児法のロジックはとても簡単です。

それにしても、人間の行動に本当に遺伝的影響などあるのでしょうか。行動や心理現象が環境の影響をとても強く受けることは日々実感として感じますよね。しかし遺伝の影響を実感することはほとんどありません。

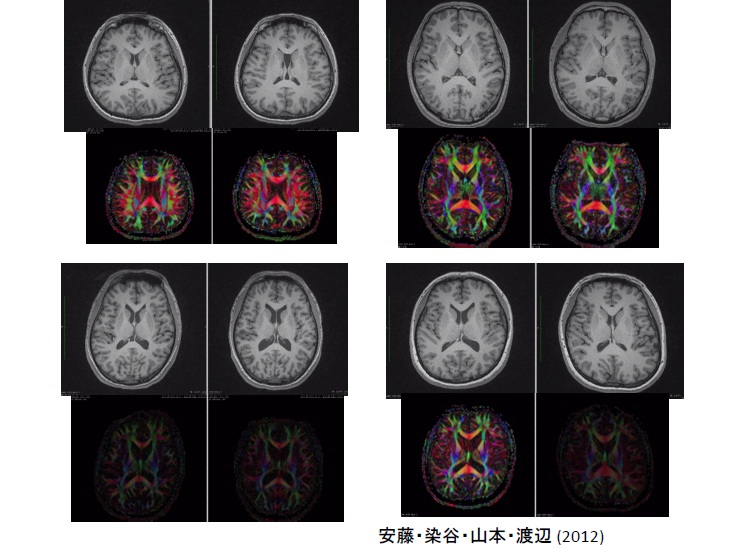

行動をつかさどるのが脳だと考えれば、脳の解剖学的なつくりについて、遺伝的に等しい一卵性双生児の比較をしてみるといいかもしれません。

図5は私たちのふたごプロジェクトに参加してくださっている成人のふたごの方4組の脳をMRI画像で撮ったものを並べたものです。ご覧のように、脳のしわや脳室の形、それに拡散テンソル画像といわれる脳の中に張り巡らされている神経線維の模様まで、驚くほどよく似ています。

さらに一卵性双生児のきょうだいたちを同じつくりの別々の部屋に分けて自由に行動してもらうと、ときどき驚くほど似たような行動や発言をします。こうしたことから、行動や心の働きにも遺伝の影響がありそうだと思われませんか。しかし、ただそれだけでは単なる逸話にすぎず、科学的な証拠として確たるものとはいえません。ですから一卵性と二卵性の類似性を比較した統計的なエビデンスが重要となるのです。

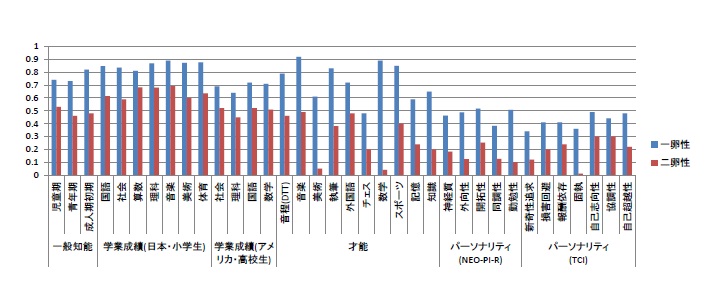

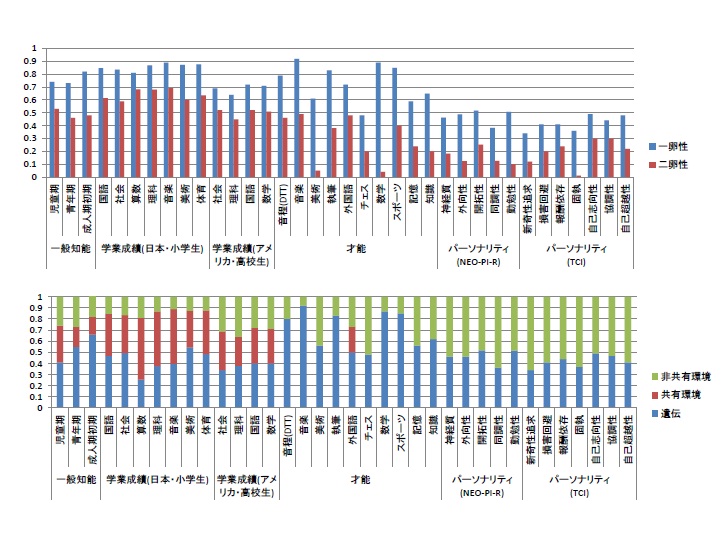

図6はたくさんの一卵性と二卵性のきょうだいの、知能や学業成績、才能、パーソナリティなど、様々な形質に関しての類似性を相関係数(完全に一致していれば1、まったく似ていなければ0を取るような値)という数値で表したものです。ご覧のように、そのすべてで、一卵性の類似性は二卵性を上回ることがわかります。つまり遺伝の影響があるわけです。

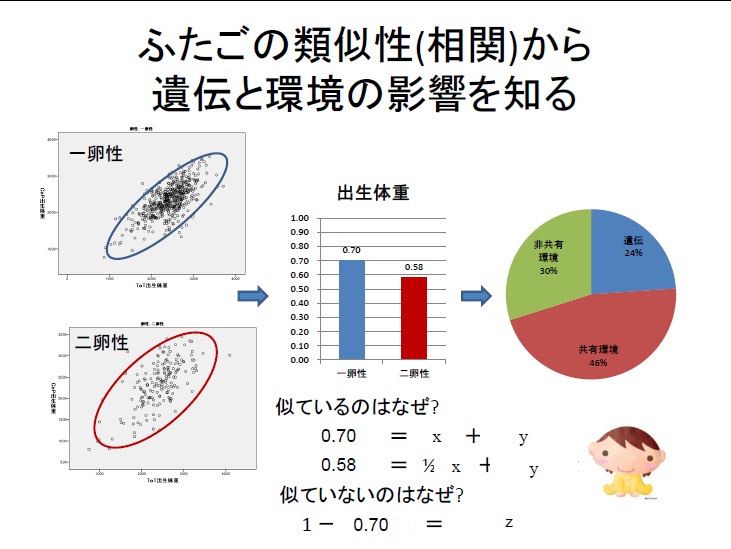

双生児の相関係数からは、さらに細かな情報を得ることができます。双生児の相関係数、つまり類似性は、出生体重を例にとると、横軸にふたごのかたわれ、縦軸にそのきょうだいの数値を取った時の点の集まりのように、一方が重ければもう一方も重く、また逆に一方が軽ければもう一方も軽い、ただその類似性は完全ではなく、ある程度ばらついて、図7のようになるものです。これが二卵性になれば、やはり同様に右肩上がりの図になりますが、一卵性ほどは似ていないことがわかります。

ここで一卵性、二卵性それぞれに相関係数を調べてみますと、一卵性で0.70、二卵性で0.58になります。ここでなぜ一卵性が0.70になったかというと、それは全く同一の遺伝子によるという理由と、さらに同じ環境に育ったこと、つまり共有環境によるという理由があります。すなわち【0.70=遺伝+共有環境】ということになります。一方、二卵性双生児がなぜ0.58になるかというと、共有環境の影響は一卵性と同じと考えられますが、遺伝がその類似性に及ぼす影響は、遺伝子を半分だけ共有しているということから一卵性の半分ということになります。つまり【0.58= 1/2遺伝+共有環境】です。これで、遺伝と共有環境の簡単な連立方程式ができました。遺伝をx、共有環境をyとおけばもっとわかりやすいでしょう。

0.70= x + y、0.58= 1/2 x + y

ここから遺伝の影響(x)は0.24 (24%)、共有環境の影響(y)が0.46 (46%)であることがわかります。それだけではありません。同じ遺伝子と環境を共有する一卵性双生児でも、完全な一致である1には満ちていない。その1に満たない分は、同じ環境で育ちながらも一人ひとりに固有な環境の影響、つまり非共有環境の影響を表しています。

1-0.70=非共有環境

ここでは非共有環境の影響が0.30(30%)ということになります。このように一卵性双生児と二卵性双生児の類似性のデータがあれば、遺伝、共有環境、非共有環境という三つの要因の相対的な寄与率がわかるわけです。

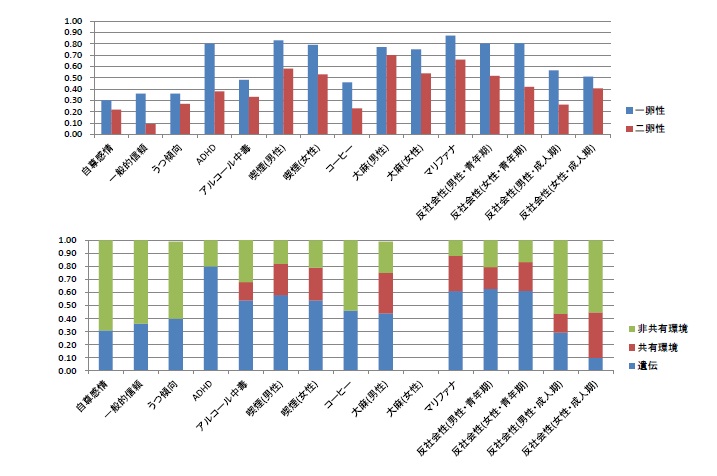

これを図6で示したいろいろな形質について求めてみると(実際は、このような簡単な算術計算ではなく、サンプルの大きさによる誤差も考慮した構造方程式モデリングという複雑な手法を使いますが、基本的な考え方は同じです)、図8のようになります。それ以外にも社会的な自己認知や態度、発達障害や反社会的行動などについて、ふたごの相関係数とそこから算出した遺伝・共有環境・非共有環境の大きさを図にすると図9や図10のようになります。このようにいくつかの例外はあるものの、ほぼすべての心理的・行動的特徴に遺伝の影響があり、その大きさは30~50%、ものによってはもっと大きいのもあります。とにかくほぼ普遍的にあるが、だからといって遺伝によってすべてが決まっているのではなく、同様に環境、とくに非共有環境の影響もまたあまねくあり、この寄与率も大きい。

一方、共有環境の影響は、ないものが少なくなく、あってもわずかであることが多い。

例外的に、といってもこの例外もまた重要で、そしてそれがとくに子どもの特徴でもあるわけですが、子どもの時の知能、学業成績、15歳未満の不良行為などに共有環境が有意に表れていることがわかります。このことにはまたのちほど触れましょう。

これまでに研究されてきた数多くの心理的・行動的形質の行動遺伝学的研究の成果を概観すると、おおむねこれと同じような結果が得られます。このことから「行動遺伝学の3原則」(Turkheimer, 2000)というのが言われるようになりました。それは

- あらゆるこころの動きには遺伝子の影響がある(遺伝の普遍性)

- 家族が似ているのは環境を共有するからではない(共有環境の希少性)

- 環境の影響は家族でも一人ひとりみんなちがう(非共有環境の優位性)

とまとめられます。これが拙著のサブタイトル「すべての能力は遺伝である」の根拠なのです。もちろんまだ研究されていない形質や能力もたくさんあります。しかしたとえば、今まだ発明されていない新しい楽器を将来上手に弾けるようになる能力や、まだ開拓されていない新しいビジネスに対してどのぐらい関心や興味を示すか、どのくらいセンスがあるか、どのくらい努力と時間を費やすか、その結果どのくらい有能になるかの個人差には必ずや遺伝的な差異が反映されるということを、少なくとも行動遺伝学者としてはかなりの確信を持って予想することができます。

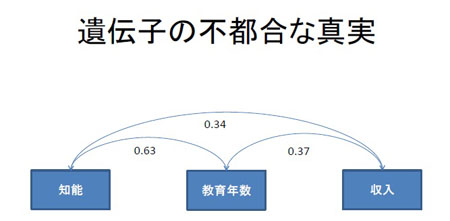

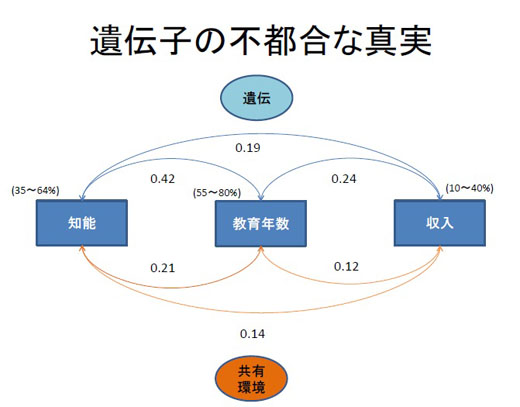

本のタイトル『遺伝子の不都合な真実』を象徴するようなふたごのデータから得られた知見に、知能と教育歴と収入との遺伝と環境の関係を調べたものがあります。アメリカで得られた行動遺伝学的な研究ですが、知能が高いほど教育年数が長い、そして教育年数が長いほど収入が多いという関連がまずあります(図11)。その関連の大きさは決定的には大きくないものの、統計的には有意です。これ自体は驚くほどのことはありませんが、問題はこの関係が遺伝と環境によってそれぞれどの程度説明できるかです。それを示したものが図12になります。結果としては、遺伝の方が共有環境、つまり家庭の持つ社会的・環境的要因の2倍ほど、これらの相関を説明できることがわかります。

社会学や教育経済学では、ふつうこの関係は社会的、文化的な要因によるものと考えます。つまり家庭の文化資本が豊かであるほど、知的刺激に富んだ環境と教育に対する投資を行い、結果として階級が再生産されると考えるわけです。しかし、遺伝要因までわかる分析法を用いると、この関連は環境以上に遺伝によることが示されてしまったわけです。すなわち遺伝的に頭がよいほどより高い教育を受けられるようになり、結果として高い収入に結びつくという因果関係があるのです。

もっとも、幸いなことに、その因果関係は全体としてはそれほど大きくないことも分析から明らかにされました。つまり、収入のうち、知能や教育年数に及ぼす遺伝の影響から説明できる割合は、わずか10%程度。それ以外は、頭の良さや学歴では説明できない多様な遺伝要因や環境要因の総体に由来するわけです。しかしそれでもなお、遺伝要因が収入という社会的な重要な側面にも影響を及ぼしていることを認めねばならないのは、いやな気持ちを掻き立てられます。行動遺伝学はこのような世間に対して喜んで紹介できないような不平等もいろいろと見出してしまうのです。

■遺伝の誤解を解く

ここまで、「遺伝」という言葉の意味をあまり明確に説明せずに論じてきました。このままでは、「結局、親次第か」「親がバカだと子どもも同じようにバカになるのね」という身も蓋もない話で理解されてしまいそうです。無理もありません。「遺伝」という言葉は、読んで字のごとく「遺(のこし)伝(つたえる)」、つまり親から子への機械的な伝達を意味するからです。しかしそれは大きな誤解です。

知能にしても性格にしても、身長や体重にしても、たった一つの遺伝子で決まるものではないことは容易に想像がつくでしょう。これらはたくさんの遺伝子(これをポリジーンといいます)の効果が合わさって現れます。ポリジーンという遺伝様式の場合、いったいどのようなことが起こるでしょうか。

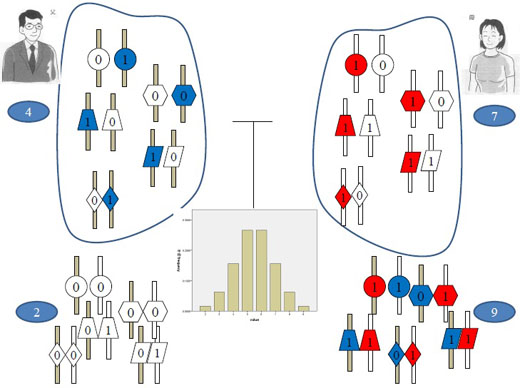

いま知能でも体重でもかまいませんが、量的に変化するある形質にかかわる遺伝子が5つの染色体上に5対あって、その合計がその大きさにかかわるとするモデルを考えてみます(図13)。ここで「1」はその形質を1だけ大きくする遺伝子、「0」は平均的な効果しか持たない遺伝子とします。この図では父親はその合計が4、母親は7となります。ここでこの遺伝子が減数分裂によって、父親、母親それぞれの対の片方だけが子どもに伝わると考えます。もしそれぞれのペアの値の小さい方ばかりが子どもに伝わると、その値は「2」、両親のどちらよりも小さな値になります。逆にそれぞれのペアの大きい方の値が子どもに伝わると、その値は「9」とどちらの親よりも大きな値になります。つまりこの両親からは、これらを両極としてその間の値を取るあらゆる組み合わせが生まれうることになり、その確率は正規分布のような形になります。二人の平均値あたりを取る確率が最も高いですが、むしろ親と同じ値になることはまれであるというところがポイントです。ポリジーンの場合、子どもの資質には様々な多様性が生まれ得るというところが重要なのです。

これは遺伝子の効果が足し算的に効く場合を考えました。これを相加的遺伝効果と言います。しかし、遺伝子には足し算的には効かない効果もあります。

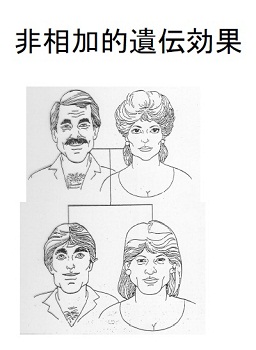

たとえば顔立ちの美しさを考えてみましょう(図14)。この美男美女の親から、たとえば目は父親譲り、鼻は母親譲りというようにパーツパーツがシャッフルされて子どもに伝わった場合にどのような子どもが生まれるか。ご覧のように、親とはずいぶん雰囲気の違った顔立ちになります。もしこの子どもに一卵性双生児のきょうだいがいれば、それは同じような顔立ちになるという意味で、顔だちは遺伝的です。しかし、親から子に、その美しさや雰囲気は伝わっていません。それはきょうだい間でも同様です。統計的には足し算的に効くような遺伝効果で予想されるような、二卵性双生児の類似性が少なくとも一卵性の半分にも満たないとき、このような足し算的に効かない(非相加的)遺伝の効果があったと考えます。精神疾患や脳波、パーソナリティなどにしばしば見られ、おそらく家系に伝わらない特殊な遺伝的才能などもこのようなたくさんの遺伝子の交互作用の効果と考えられます。

このように考えると、親がああなら子もああなるという一般に考えられている遺伝観は、正確ではないことがわかります。あえて言えば、「遺伝は遺伝しない」のです。遺伝があるからこそ、同じ親からも異なった遺伝的資質の子どもが生まれる。もちろん遺伝子は伝わっていますが、それは父からも母からも半分ずつしか受け継がれず、子どもでこれまでになかった全く新しい組み合わせが生ずるというところが重要なのです。

もう一つの遺伝の誤解は、「遺伝だと一生変わらない」という考えです。ふたごの子どもの顔つきは、輪郭やパーツの形が生まれてから少しずつ変化していきます。その個人内の変動はかなり大きなものです。しかし、その変わり方は一卵性だとほとんど同じで、その変化に遺伝的に規定があることがわかります。つまり遺伝的な変化というものがあるのです。ですから、いま発現している遺伝の影響が一生同じように続くかどうかはわからないわけです。次の節でもお話しするように、それは心理的・行動的な形質についてもしばしばみられます。

| | 1 | 2 | 3 | |